应该使用“(人类)胚胎的模型”而不是“合成的胚胎”来称呼此类生物系统。

修改记录:

- 2025-07-19: 初稿发布

- 2025-07-24: 补充胚胎发育过程,从囊胚到器官的生成

- 2025-07-28: 对《How Life Works》图 6.7 进行了二创

本文主人公 M7aZG 在学界经营有年,且声名卓著。

- 博士工作单位有两个,均在欧洲,其第一作者文章从上世纪 90 年代初就开始发表。博士毕业之后在其中之一的国家从事博士后工作。此间,第一作者文章 7 篇,单人署名文章 3 篇。

- 在博士后单位创建了自己的实验室,启动资金是以奖金的形式获得了多个组织的联合资助。98 年出现第一篇通讯作者文章。(作为对比,我博士期间参加过的教授退休仪式,他们入职本校的时间大约是在 80 年代中前期。)

- 21 世纪 10 年代初晋升至正教授(以进入终身教职序列 (tenure track) 来算超过十年)

- 10 年代末转会至学术界另一更顶级的豪门,成为冠名讲席教授(花费不到十年),但似乎仍保留着在欧洲的实验室和职位,不了解两处工作点的时间分配如何。

粗读本文主人公个人网站的论文部分高亮加粗的论文,能将其研究历程粗略地分为 3 个阶段:

- 胚胎本身的研究,早期研究卵母细胞,然后不断向后推进,细胞数量更多,分化种类更复杂,直到构建 (3) 中的模型以研究着床后很久的胚胎。

- 结合了先进成像技术。没来得及看每篇文章的方法部分,在此之前可能只能用显微镜看到细胞(?)成像技术允许对细胞进行时间和空间的追踪,并且能标记出分化的细胞类型。

- 人类胚胎模型构建成功,及以此为前提的各项研究。

本文主人公晋升正教授后一两年,论文题目中第一次出现 “human” 字样,此前的细胞来自大鼠 (rat) 和小鼠 (mouse),主要是小鼠。

但在这篇文章之后四五年的时间,人类胚胎的相关研究才开始大量出现在文章列表里。从作者栏推测,这波文章大约是两代博士生前后接续的工作。其中前代的第一篇文章到最后一篇相距 6 年。即便按最乐观推测,此博士研究生一进实验室就摘桃子,(此种可能性不大),仍然大概率需要在博士毕业之后又在本实验室继续担任博士后。

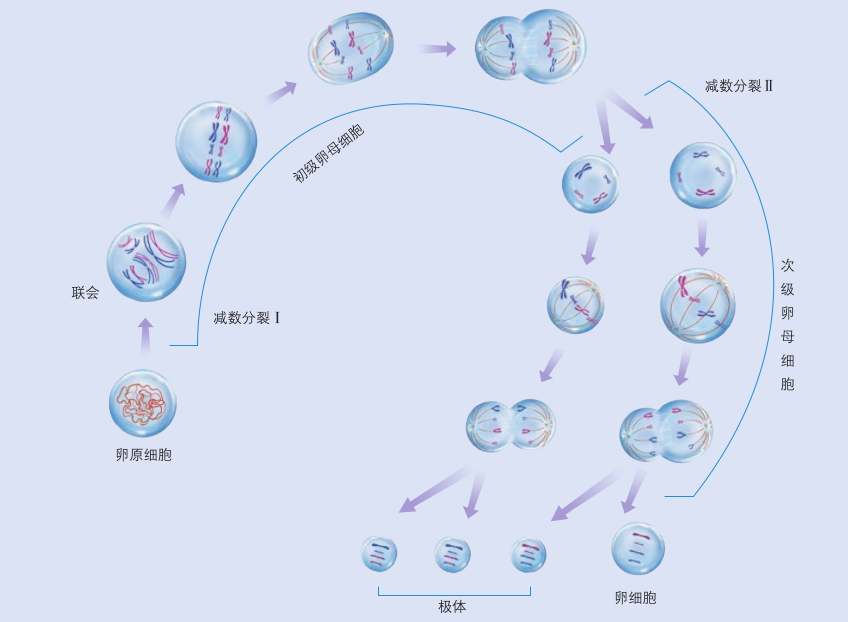

至于说 1 个胚胎的发育历程,故事需要从母亲的 1 个卵原细胞开始讲起:

- 卵原细胞 (oogonium/oogonia) —[卵母细胞生成] 初级卵母细胞 (primary oocyte)

- 初级卵母细胞 (primary oocyte) —[减数分裂 I] 次级卵母细胞 (secondary oocyte) + 极体 (polar bodies);

- 次级卵母细胞 (secondary oocyte) —[减数分裂 II] 卵细胞 (mature ovum) + 极体 (polar bodies)

- 卵细胞 (mature ovum) + 精子 (spurm) —[受精] 受精卵 (zygote)

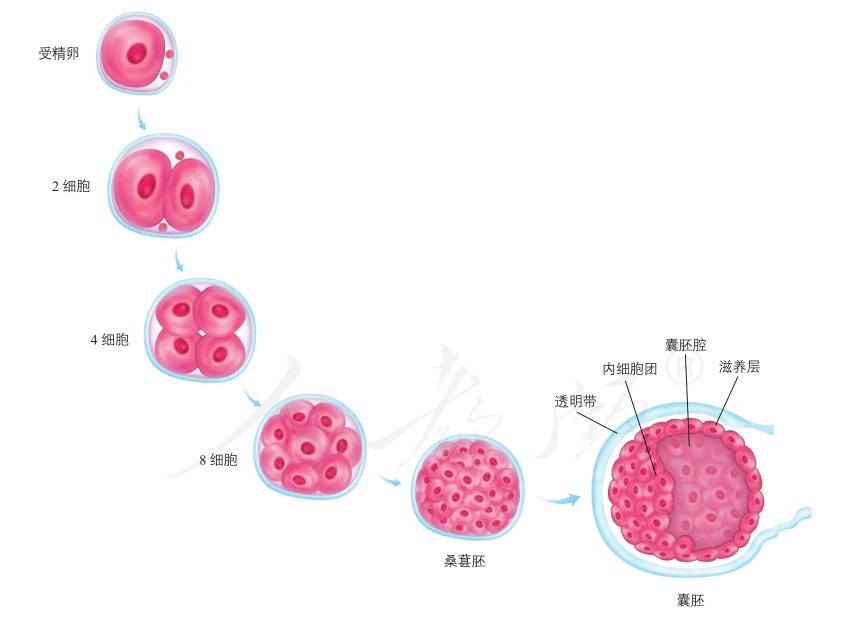

- 受精卵 (zygote) —[卵裂] 含有 2 个全能 (totipotent) 胚胎 (embryonic) 干细胞 (stem cell) 的胚胎

- 含有 个全能胚胎干细胞的胚胎 —[卵裂] 含有 个全能胚胎干细胞的胚胎 = 桑椹胚 (morula),

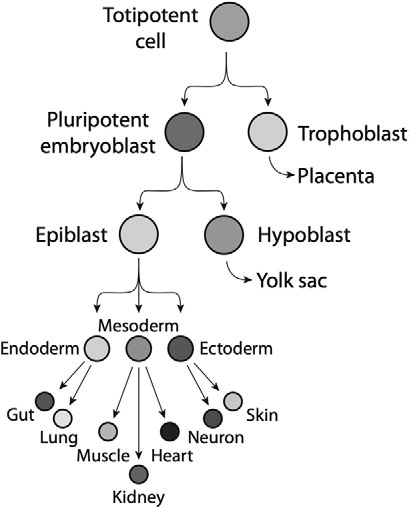

- 桑椹胚 (morula) —[分裂 + 分化] 非哺乳动物·囊胚 (blastula) / 哺乳动物·胚泡 (blastocyst) = 内细胞团 (inner cell mass) / 胚细胞 (embryoblast) + 外滋养层细胞 (trophoblast) + 胚泡腔 (blastocyst cavity)

- 外滋养层细胞 (trophoblast) —[分裂 + 分化] 胎盘 (placenta)

- 内细胞团 (inner cell mass, embryoblast) —[分裂 + 分化] 上胚层 (epiblast) + 下胚层 (hypoblast)

- 下胚层 (hypoblast) —[分裂 + 分化] 卵黄囊 (yolk sac),提供胚胎早期的血液供应,发育四周后并入原肠

- 上胚层 (epiblast) —[原肠胚形成 (gastrulation)] 外胚层 (ectoderm) + 中胚层 (mesoderm) + 内胚层 (endoderm) = 胚层 (germ layers)

- 外胚层 (ectoderm)、中胚层 (mesoderm)、内胚层 (endoderm) —[器官生成 (organogenesis)] 各类器官

- 外胚层 皮肤与感觉受器、口腔壁与直肠壁的上皮、眼角膜与水晶体、神经系统、牙齿珐琅质、肾上腺髓质

- 中胚层 骨骼、肌肉、循环系统与淋巴系统、真皮、体腔壁、排泄系统、生殖系统、肾上腺皮质

- 内胚层 消化道壁、呼吸系统、胰腺、甲状腺与副甲状腺、胸腺、尿道壁与膀胱、生殖系统

关于本文标题,《Cell Stem Cell》上有 Hannah L. Landecker 和 Amander T. Clark 的一篇评论文章:《Human embryo models made from pluripotent stem cells are not synthetic; they aren’t embryos, either》。文章分为三部分:

- 人类胚胎模型不是“合成的”(synthetic):合成一般是指在实验室里,由多种成分合并而成的系统。人类胚胎模型是根据(自然来源的)胚胎干细胞,或者诱导(自然来源的)多能干细胞,依靠它们的自组织能力,在特定条件下分化形成的,并不是由人类在实验室中合成的物质组成的。

- 人类胚胎模型不是“胚胎”而是“模型”:这种细胞集合并不是精子和卵细胞结合后发育而成的,也没有经历自然胚胎的关键发育节点,(例如胚胎基因组激活、透明带形成、紧密连接 (compaction) 等),可能缺失自然胚胎中的某些细胞类型,又拥有自然胚胎中没有的细胞类型。它只是在部分方面近似于自然胚胎的部分生长阶段,用于理解人类发育、早期流产等现象的实验平台,而非具备完整发育潜能的个体。

- 应该使用“(人类)胚胎的模型”而不是“合成的胚胎”来称呼此类生物系统。

本文收录于以下合集: